L’ipotalamo: cos’è, anatomia e funzioni

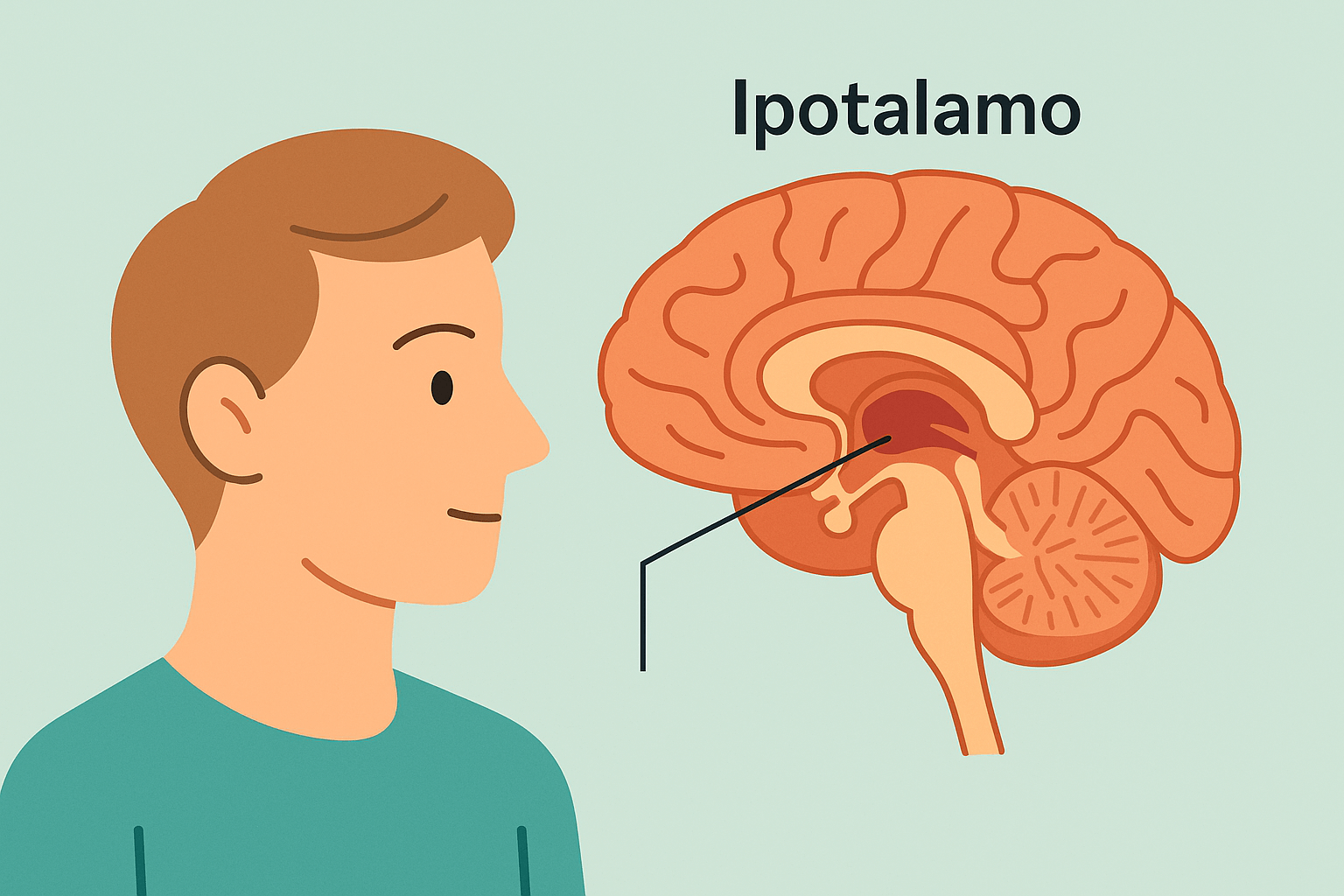

L’ipotalamo è una delle strutture più piccole ma cruciali per il sistema nervoso centrale.

Situato alla base dell’encefalo, tra il talamo e l’ipofisi, svolge un ruolo centrale nell’equilibrio del nostro organismo, grazie alla modulazione di funzioni vitali come la temperatura corporea, il ritmo sonno-veglia, la sete, la sessualità e il controllo della fame.

Ipotalamo: cos’è

L’ipotalamo ha dimensioni molto ridotte, più o meno della grandezza di una mandorla, e pesa circa 4 grammi. Fa parte del diencefalo, situato sotto il talamo e sopra il tronco encefalico. È costituito da diversi nuclei ipotalamici, ognuno con una funzione specifica, e comunicano sia con il sistema nervoso che con il sistema endocrino, grazie alla connessione tra l’ipotalamo e l’ipofisi.

La sua struttura può essere suddivisa in tre regioni:

- regione anteriore, fondamentale per la regolazione dei ritmi circadiani e coinvolto nella produzione di ormoni antidiuretici.

- regione media, fondamentale per il controllo dell’appetito.

- regione posteriore, che contiene i corpi mammillari, importanti per i processi di memoria e apprendimento.

Ipotalamo: a cosa serve

L’ipotalamo svolge numerose funzioni fondamentali per la sopravvivenza del nostro organismo. Tutto questo è possibile grazie alla sua capacità di captare specifici segnali dal cervello e tradurli in risposte rapidi ed efficaci.

In particolare, l’ipotalamo:

- Regola la temperatura corporea, attivando meccanismi di riscaldamento o raffreddamento quando necessario. Se la temperatura aumenta, stimola la vasodilatazione e la sudorazione, mentre quando si abbassa promuove la vasocostrizione e il brivido.

- Controlla la sete e l’assunzione di liquidi

- Monitora i ritmi circadiani, sincronizzando i ritmi sonno/veglia con i segnali luminosi ambientali. Questa sincronizzazione influenza la produzione di melatonina da parte della ghiandola pineale.

- Governa l’attività sessuale e il comportamento riproduttivo

- Coordina le risposte emotive e comportamentali, attraverso l’ormone di rilascio della corticotropina (CRH), che stimola l’ipofisi a produrre ACTH, che induce le ghiandole surrenali a secernere cortisolo.

- Produce ormoni che regolano l’attività dell’ipofisi

- È coinvolto nel controllo della fame e della sazietà.

Controllo della fame e dell’appetito

Una delle funzioni più note dell’ipotalamo è il controllo della fame. Il meccanismo della fame è molto complesso ed è regolato da segnali chimici, ormonali e nervosi, integrati dall’ipotalamo.

A livello ipotalamico, il nucleo arcuato riceve informazioni dai nutrienti presenti nel sangue e dagli ormoni prodotti dall’apparato digerente. Il nucleo ventromediale, noto come “centro della sazietà”, segnala quando smettere di mangiare e il nucleo laterale, chiamato “centro della fame”, stimola l’appetito.

Gli ormoni coinvolti nell’invio di questi segnali all’ipotalamo sono:

- Leptina, prodotta dal tessuto adiposo, che riduce l’appetito.

- Grelina, prodotta dallo stomaco a digiuno, che stimola la fame.

- Insulina, prodotta dal pancreas, che partecipa al segnale di sazietà.

- Peptide YY e colecistochinina, rilasciati dopo i pasti, che inducono sazietà.

Aumento della fame: da cosa può dipendere

Quando la fame aumenta, possono esserci diverse cause. Tra queste sicuramente ha un ruolo molto importante la riduzione dei livelli di glucosio nel sangue. Quando questo succede specifici neuroni ipotalamici attivano i circuiti della fame per stimolare la ricerca di cibo.

Vi sono poi anche fattori psicologici e/o ambientali. Lo stress cronico, ad esempio, può portare add alterazioni che causano un aumento dell’assunzione di cibo, particolarmente di alimenti ricchi in grassi e zuccheri.

Da non sottovalutare la privazione del sonno, un fattore che può indurre l’aumento fame attraverso modificazioni dei circuiti ipotalamici a causa dell’alterazione dei livelli di leptina e grelina.

Fame fisica e fame emotiva

L’ipotalamo è responsabile della fame fisica, cioè quel bisogno fisiologico di introdurre cibo per acquisire i nutrienti necessari alle cellule per mantenersi in vita. La fame fisica si manifesta sempre gradualmente, a distanza dall’ultimo pasto consumato e si placa una volta mangiato.

La fame emotiva, invece, ha origini e cause completamente differenti. Ha origine psicologica, nello specifico ha origine in altre aree del cervello, come il sistema limbico e la corteccia prefrontale. Si manifesta con un senso di urgenza, all’improvviso, ed è caratterizzata dal desiderio improvviso di cibo specifico come dolci, snack o grassi, non correlato al reale bisogno energetico e non rispondente ai normali meccanismi di sazietà ipotalamici.

Tuttavia, sebbene la fame emotiva non si direttamente originata dall’ipotalamo, quest’ultimo può essere influenzato anche da fattori emotivi attraverso le sue connessioni con il sistema limbico.

Patologie e disfunzioni ipotalamiche

Le disfunzioni ipotalamiche possono avere conseguenze significative sulla regolazione dell’appetito e del peso corporeo. Lesioni o alterazioni funzionali di questa regione possono portare a obesità ipotalamica.

Alcune condizioni genetiche rare, come la sindrome di Prader-Willi, sono associate a disfunzioni ipotalamiche che causano iperfagia e obesità grave. In questi casi, i normali meccanismi di sazietà risultano compromessi, rendendo estremamente difficile il controllo dell’assunzione alimentare.

Aumento della fame (iperfagia)

Un iperfunzionamento del nucleo laterale dell’ipotalamo può portare a un aumento incontrollato della fame. Questo accade:

- in alcune forme di obesità legate alla resistenza alla leptina

- in disfunzioni endocrine come la sindrome di Prader-Willi

- dopo lesioni ipotalamiche, come tumori, traumi, infezioni

- durante periodi di forte stress o depressione.

Perdita di fame (iporessia)

Al contrario, un iperfunzionamento del centro della sazietà può portare ad anoressia, sia in forma organica che psicogena.

Può accadere nel caso di:

- tumori ipotalamici

- disturbi del comportamento alimentare

- depressione

- infezioni

- alterazioni ormonali.

Ipotalamo e comportamenti alimentari

L’ipotalamo regola la quantità di cibo assunta, ma anche il tipo di alimenti scelti. Spesso la preferenza verso alcuni tipi di cibo è data dallo stato ormonale, come ciclo mestruali o gravidanza, stato psicologico e ritmi circadiani, come nel caso di fame serale o notturna.

Benessere dell’ipotalamo: consigli utili

L’attività dell’ipotalamo può essere influenzata da alcune scelte quotidiane. Ecco alcuni consigli per una sana ed equilibrata regolazione della fame:

- Dormire bene: il sonno aiuta a mantenere in equilibrio gli ormoni come leptina e grelina.

- Fare pasti regolari: evitare lunghi digiuni o eccessi aiuta l’ipotalamo a riconoscere correttamente i segnali di fame e sazietà.

- Mangiare lentamente: l’ipotalamo ha bisogno di circa 20 minuti per ricevere i segnali di sazietà. Mangiare lentamente aiuta a evitare l’eccesso di cibo.

- Praticare attività fisica: stimola il rilascio di endorfine e migliora la sensibilità alla leptina.

- Ridurre lo stress: lo stress cronico altera i segnali ipotalamici e può portare a fame emotiva.

Ipotalamo: direttore d’orchestra nel nostro organismo

L’ipotalamo rappresenta un vero e proprio centro di controllo estremamente preciso, complesso e sofisticato che integra molteplici segnali per mantenere l’omeostasi corporea. Nonostante le sue piccole dimensioni, ha il potere di regolare funzioni vitali come la fame, la sete, la temperatura, il sonno e il bilancio ormonale. Capire cos’è l’ipotalamo ci permette di comprendere anche il delicato equilibrio che governa il controllo della fame.

2 thoughts on “L’ipotalamo: cos’è, anatomia e funzioni ”

Comments are closed.